個人は、既属の社会圏のメンバーとの間に距離を作り出しつつ、メンバーが持たない何ものかを際立たせながら、その何ものかを与えてくれた新しい社会圏へと足を踏み入れていく。この過程において、「人格は社会圏に自らをゆだねてそのなかに自らを没却しながら、自らのなかで社会圏を個別的に交差させることによって、自らの個性をとりもどす」のである。ジンメルは、個性が生まれる過程のこの局面を社会圏の交差と呼んでいる。(中略)

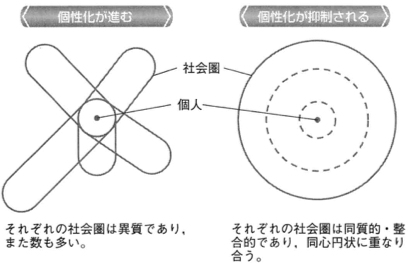

個人がより個性を誇示するようになる傾向のことを個性化と呼ぶとすると、個性化は、互いに異質で多様な社会圏が提供される社会において実現されやすいし、社会圏の数が限られていたり同質的・調和的である社会においては抑制されがちであると考えられる(図4-1)。ジンメルに依拠しつつ、もう少し具体的な水準で考えてみよう。

社会のあり方としては、個性化が進むためには、学校と家庭、家庭と職場、学校と職場の間に価値観の齟齬があった方がいいことになる。子どもを例にとれば、学校と家庭が価値的に一体化すると、子どもの生活圏は学校と家庭に閉じられていることが多いため、父・母・教師の差異も際立たず子どもの世界は一色になり個性化の基盤は奪われることになる。「会社人間」のような組織人を例にとれば、家庭と組織が一体化あるいは補完し合うことによって、組織人はいっそう深く人格的に組織に呑み込まれると思われる。せめて、組織での「あたりまえ」とは違った「あたりまえ」が家庭にあって、組織で行われていることの是非が議論されるならば、もう少し個が際立つ選択も出てくるだろう。

個人のあり方としては、質の異なる複数の社会圏に属している(いた)人は、限定された社会圏に自足していたり質の似かよった社会圏を年輪のように積みあげた人よりも、個性化する可能性が大きいということになる。そうなると、子どもの場合、教師や親以外の多様な大人との出会いや家庭と学校を離れたところに拡がる社会圏が大きな意味を持つだろう。組織人の場合、組織の内部にあって「あたりまえでない」個性の際立つ選択をするためには、組織の外に社会圏を持ち自己相対化の拠点を築いているかどうかがやはり重要なキーポイントになるだろう。組織との距離の大小(組織の中の自己を相対化しうるかどうか)は、酒を飲む相手が職場の同僚であるのかそれとも行きっけの店の常連客であるのか、とか、釣やゴルフは同僚と行くのかそれとも近所の人やインターネットで知り合った仲間と行くのか、などといった差異によって分岐するのかもしれない。

- 西澤晃彦,2000,「個性化のメカニズム」町村敬志・西澤晃彦『都市の社会学』有斐閣,89-113.pp.90-3