社会-空間構造「商業地や住宅地といった土地利用のあり方、特定の属性を持つ人がどこに集住するのかの状況、あるいは犯罪の発生件数などの行為の発生件数の分布といった、人びとの営みにより生み出された空間のあり方の安定的なパターン」(高木 2018 : 86)に注目。

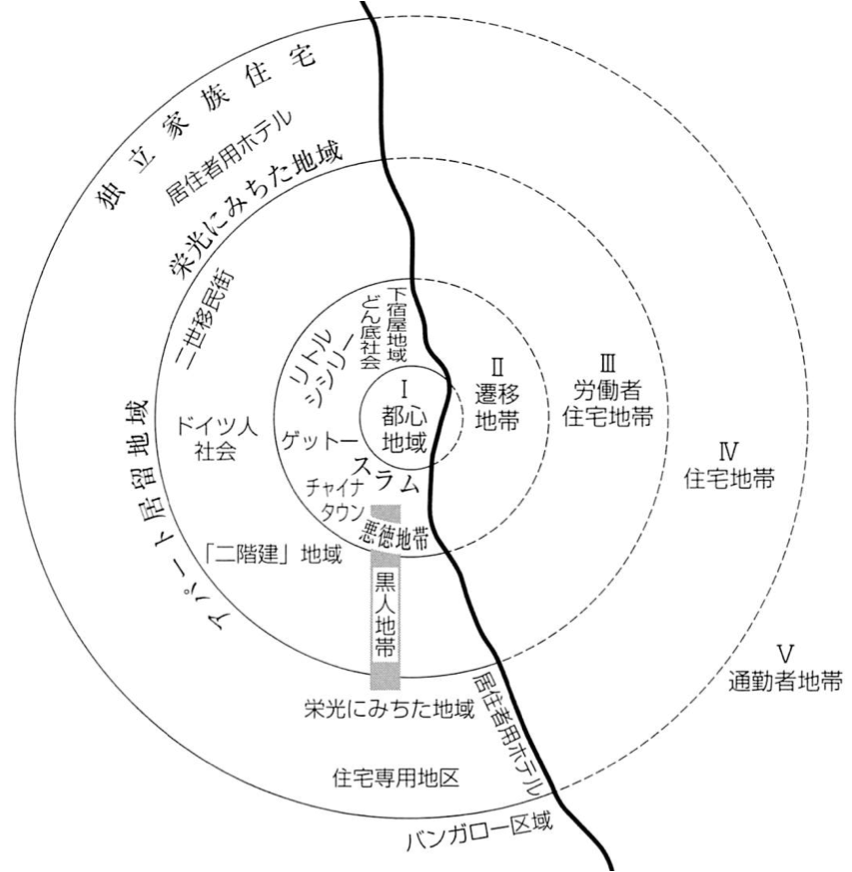

バージェスは都市の成長過程を同心円の拡大という空間的パターンで捉えた。人間生態学的視点からのマッピング=自生的な秩序が都市空間上にどのようにあらわれるのか。

- 都心地域(LOOP)…都市の中心部、中心業務地区

- 遷移地帯(zone in transition)…貧しい移民の多い社会問題の集積している地域。都市の中で最も老朽化した住宅が密集していて賃料が安い

- 労働者住宅地帯(zone of workingmen‘s homes)…貧困を脱した労働者階級が居住する。工場街に近く、通勤に便利。遷移地帯よりも良好な環境

- 住宅地帯(residential zone)…中産階級以上の高級住宅街。経済的にゆとりがあり、自前で都心に通勤できる階層が住む

- 通勤者地帯(commuters‘ zone)…田園風景の中に、田舎風のバンガローが点在。住民は自動車を使って通勤

- Park, Robert E., 1925, “The City: Suggestions for the investigation of Human Behavior in the Urban Environment,” Park and Burgess eds., The City. Chicago: University of Chicago Press.(=2011,松本康訳「都市——都市環境における人間行動研究のための提案」松本康編『都市社会学セレクション 第1巻 近代アーバニズム』日本評論社,39-87.

- 高木恒一,2018,「都市の社会–空間構造に関する理論」森岡清志・北川由紀彦編『都市社会構造論』放送大学教育振興会,86-101.