参考文献:石田光規,2015,『つながりづくりの隘路——地域社会は再生するのか』勁草書房.(第4章 住民のつくりだした「コミュニティ」――コミュニティセンターの分析から」

コミュニティセンターの運営と施設の概要(石田 2015)

施設のコンセプトは「世代を超えた市民相互の豊かなふれあいの場」「市民のまちづくり活動のエリアにおける拠点」「コミュニティづくりの媒体」(多摩市資料、石田文献参照)。

運営は「地域住民を中心として組織された団体であって市長が指定するもの」=指定管理者に委託されている。エリアの住民が運営協議会を結成し、センターの運営を行う。協議会には会長、副会長を中心とした運営委員と事務作業を担う事務長がいる。事務長とその補佐のパート事務員のみが有償であり、それ以外は無償のボランティアである。なお、多摩市役所では月に2回、各センターの会長が集まって運営協議会連絡会を開き、運営について相互に確認する。ただ、各センターの裁量は大きい。

- 多摩市のコミュニティセンターの所在地 https://www.city.tama.lg.jp/map/shisetsumap/bunka/1008211.html

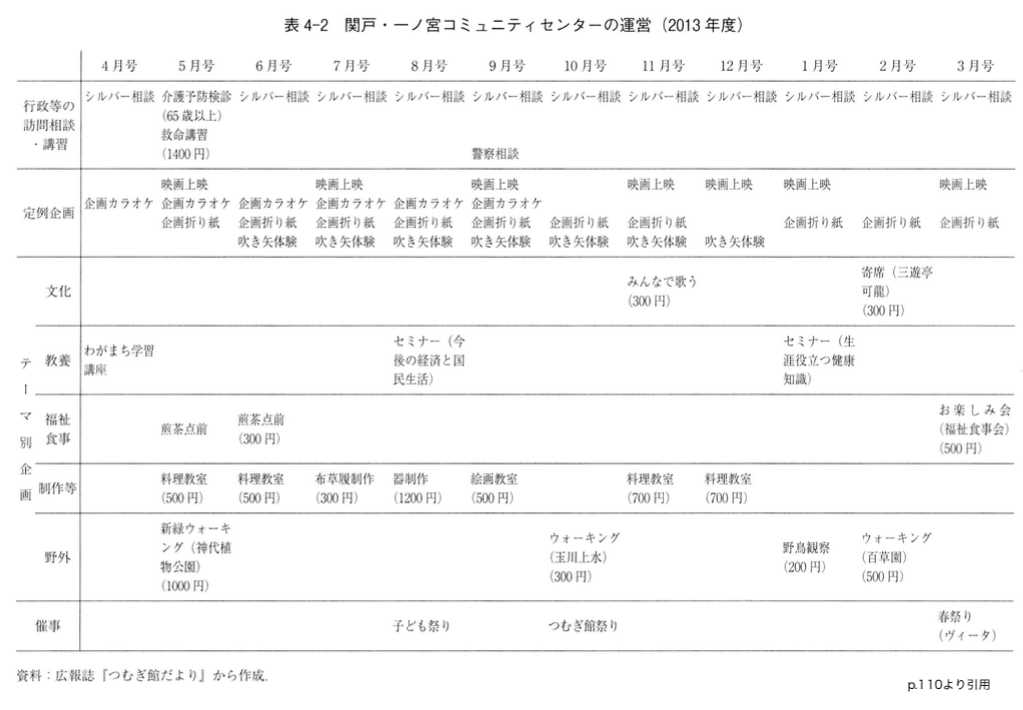

関戸(漸進開発地区)のコミュニティセンター

地域とコミセンの特徴

鎌倉時代からの古い歴史をもつ地区。伝統的なつながりも残っている。中世、近世の頃から町・村の中心であったため、早くから地域開発の波にさらされた。無秩序な開発の波は、結果として、多摩市のなかで最も早く建築されたコミュニティセンターの機能を大きく削いだ。

用地不足により、他のコミュニティセンターに比べると設備面で大きく見劣りする。これは職員の活動範囲を大きく制限した。また、関戸、一ノ宮という2つの地区を統合した区割りのため、祭礼、盆踊りのようなイベントの連携を難しくした。さらに、古くから開発されている地域のため、他の競合施設を多数生むだけでなく、地域への関心の低い流動層をも増加させた。これらの要因が重なり、このセンターは、あるべき「コミュニティ」の姿からかけ離れた貸室業務に甘んじている。

コミセンの運営

聞き取り調査の語り:地域の結束

(人間関係は薄いですか?との質問に)むしろ濃いです。(センターでも)ヨソと違ってみんなに声をかける。部局長も地元の方で大体顔を知っているし。祭りの実行委員長も2代目、3代目が多い。そのひとたちでやっている。自治会長も昔からの人が多くて、順番ではない。理事長も長い人が多い。運営委員も亡くなってやめる人が多い。

そんなに揉めることもないし。和気藹々とやっている。役員もやるしかないからやる。それが良い面でもあり、悪い面でもある。違う意見がでてきて切磋琢磨することも大事。

(若い世代への引き継ぎは)声かけで出てきてくれる。あそこの嫁さんもそろそろというとやってくれる。運営委員さんも口利きで入ってくる。ぽっと入ることはない。だから信頼もできる。

聞き取り調査の語り:民間業者に任せ計画的に開発されてこなかった地域への憤り

もともとは(聖蹟)桜ヶ丘が表玄関として考えられていた。今はニュータウン格差が出ている。向こうにばかりお金が使われている。ハコモノづくりが楽しくてやっていたようだ。(この地区は)その典型的な被害を受けている。こっちは公共施設もないし、公衆トイレもない。小さな公園が少しあるだけ。避難場所も遠くて現実味がない。市はそんな状況を放置している。駅の裏も開発の計画があったけど、土地も使えない。

乞田・貝取と違って核になるものが多い。駅まで他にも核が多いので、ここ(コミセン)がメインになって何かやるのは難しい。住民の皆さんが関わって大々的に何かをやるのは難しい。市が声をかけてくれればいいんだけど、それも難しい。

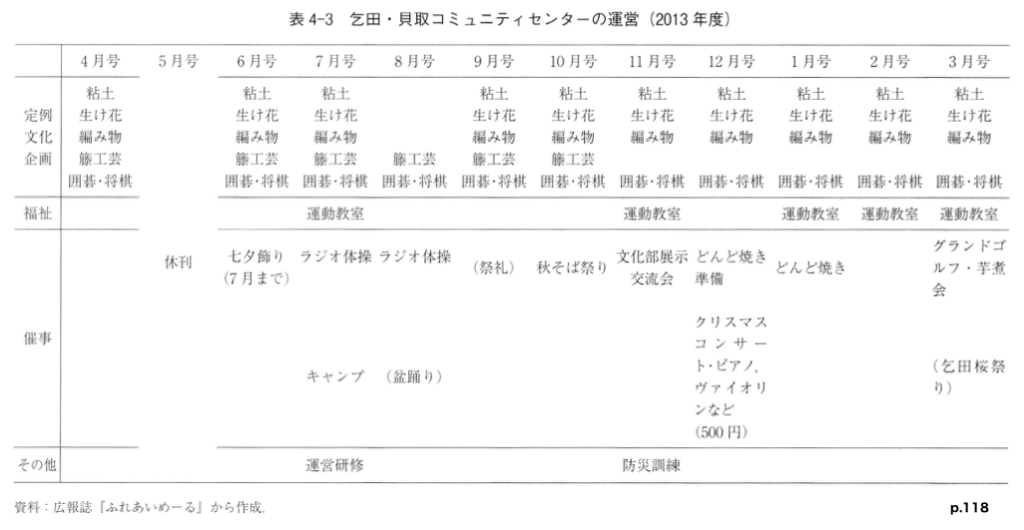

乞田・貝取(混在地区)のコミュニティセンター

地域とコミセンの特徴

まちの中心地から比較的離れた場所にある地区。利便性が悪いことで1970年近くまで農村の風景を残していた。農村共同体の残滓は他よりも強いヨコのつながりとそれに基づく事業運営の円滑さという財産を残した。それゆえこのセンターでは和気藹々とした事業活動が継続されている。しかしながら、継承性と新住民の取り込みという課題がある。

コミセンの運営

聞き取り調査:職員によるしつけ

催事を通じた世代間の交流は、共同性の再編のみならず年少世代の「しつけ」にもつながっている。共同作業のさいには、年長者がふざけている小中学生に対して叱る姿も見られた。このようなやりとりを通じて、年少世代にも地域のルールが伝達されてゆく。

職員の「しつけ」に対する意識はふだんから徹底されているようだ。乞田・貝取コミュニティセンターでは、夏場には広場で遊ぶ子どもたちに麦茶のサービスをしている。そのさいのやりとりについて、職員の一人は以下のように語っている。

ここでは麦茶のサービスをしている。でも、ただあげるだけじゃない。麦茶を飲むときは、手を洗う、いただきます、ごちそうさま、をきっちりさせる。前にそれをやっていたら、子どもの親がびっくりしていた。こういうのは子どもの親の教育にもなる。それがまた(年長者と)話す機会にもなる。

聞き取り調査:昔ながらの人間関係

乞田・貝取コミュニティセンターの取り組みを成立させているのは、知識層の多くが「前近代的」と批判的にみていた。いわゆる“昔ながら”の人間関係である。「子どもの頃から知っているので仲がいいですよ。どこにネットワークがあるのか。病気になった人、亡くなった人もみんな知ってます。少し離れたところに住んでいる人でも。」という職員の言葉にもあるように、ヨコのつながりは非常に強い。催事の準備のさいにも多くの職員がお互いを「姓」ではなく「名」または愛称で呼んでいる。このようなコミュニティセンターは乞田・貝取以外には見かけなかった。

住民のなかにあらかじめ備わっている共同性は、事業の取り組みを円滑にさせる効果をもつ。聞き取り調査では、事業の進め方について以下の回答が得られた。

何となくやろうよっていう感じで、何人かで内々に話をします。そうすると、やろうってなるんですよ。

つまり、調整のコストがきわめて少ないのである。「民主主義は大事だけど、それだけではやっていけない。」という言葉からは、既存の関係に備わった共同性の強さを読みとることができる。

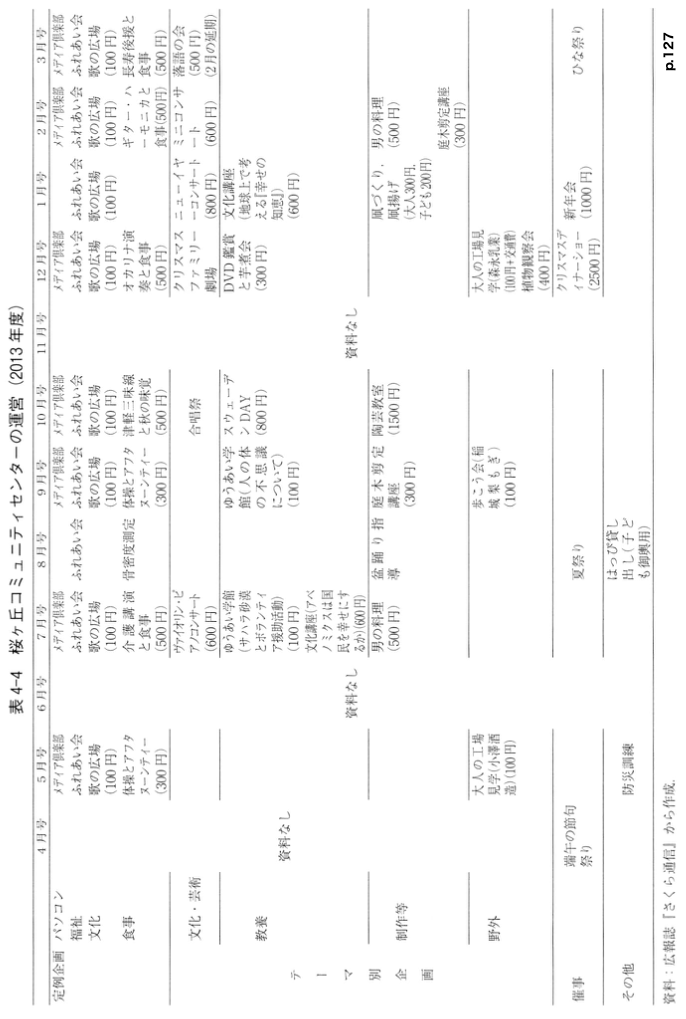

桜ヶ丘(戸建て地区)のコミュニティセンター

地域とコミセンの特徴

桜ヶ丘には瀟洒な住宅が並ぶ。桜ヶ丘コミュニティセンターは、そうした街並みに相応しい意匠を備え、颯爽と開設された。ここには高度な文化・教養を志向した事業が詰められている。桜ヶ丘の住民は、他に比べ卓越した文化・教養体験をするために集っている。しかし、そういった試みが、地域のつながりを生み出しているというわけではない。住民は、コミュニティセンターの事業をあくまで「個人」として楽しみ、事業終了後には「個人」としてプライベートな空間に帰って行く。彼ら/彼女らは自らの地域に「コミュニティがない」ことを自覚する。

域外のそれぞれの場で、卓越した地位を築いた人びとの「地域の理想像」は、それぞれ微妙に異なる。何らかの活動を興すさいには、それが桎梏となり、住民同士に「ヘゲモニー争い」が生じる。

コミセンの運営

聞き取り調査:コミュニティセンターの運営状況

特徴1:事業の多さ。定例企画以外にも、ほぼ毎月のように何かが行われている。

特徴2:有料イベントの多さと単価の高さ。実施されるイベントの大半は有料であり、また、単価も高い。コミュニティセンターではなく、地域の福祉施設で働く職員への聞き取りの結果であるが、以下の言葉は地域の状況を的確に表している。何よりも経済的に恵まれている。多少高くても美味しいものを食べたいというニーズがある。デイサービスの昼食で900円も取れるのはここしかない。

特徴3:文化・教養関連行事の多さ。イベント自体も地域に留まらず、幅広い社会を射程としているものが多い。政治、ボランティア・国際関係など多彩な項目が並んでいる。

以上の分析から、桜ヶ丘コミュニティセンターでは、卓越した文化・教養を通じて、住民を結び付けていこうという姿勢が見られる。職員の「有名な人の話になると喜んで集まってくるのだけど。」という言葉は地域の実情をよく表している。

聞き取り調査:自立・自律的価値観の内面化とそれを実現しうる資源の保有

桜ヶ丘を担当する地域包括支援センターの職員から、地区の様相をうかがうと、「近隣関係は希薄です。社会的地位の高かった人独特の交わりにくさがあります。」という言葉が返ってきた。地位が高いゆえに、私的領域に入られること、協力して何かをやっていくことを拒む人が多いのである。

結果として住民を外に出すには、高階層の人びとの関心をくすぐる「有名な人の話」が必要になる。桜ヶ丘のような一括開発の高級住宅街では、高い階層および文化資本をもつ人を満足させうるプログラムを用意しなければ、住民は、なかなか出てきてくれないのである。そのような状況にあるため、コミュニティセンターを通じた共同性の再編は難航している。

センターの職員も「地域の交流はない。いわゆる下町の長屋のつながりはできない。プライバシーも重視するし。」「ここは住民の協力でなく、自分で解決するという雰囲気がある。」と語っている。

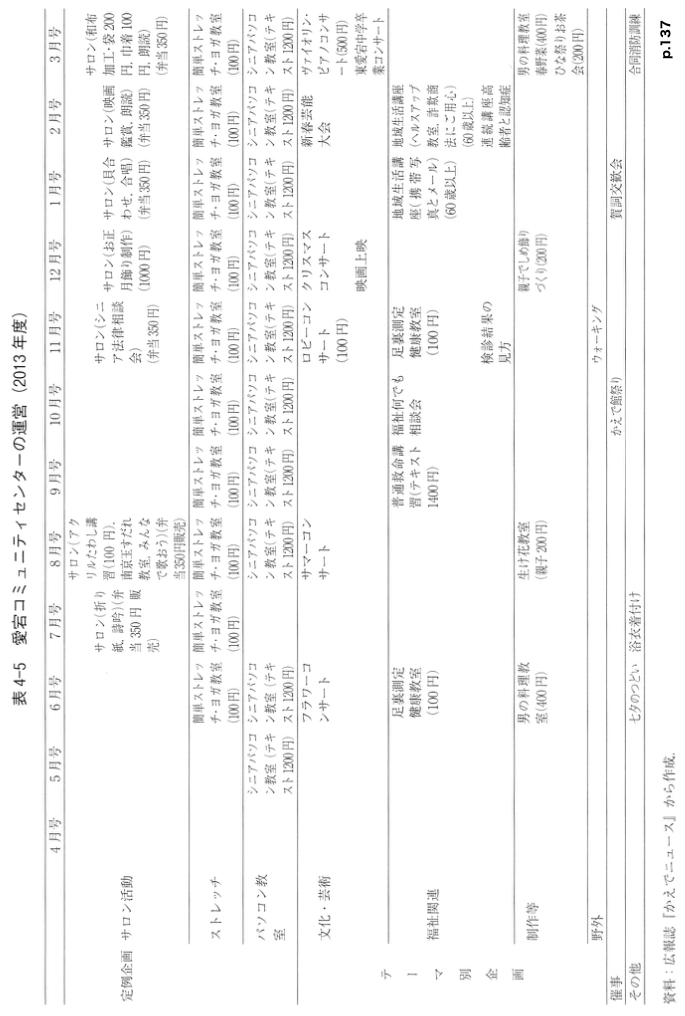

愛宕(賃貸・公営地区)のコミュニティセンター

地域とコミセンの特徴

福祉および高齢者を射程とした事業を多数展開。しかし福祉的コミュニティの形成は簡単ではない。救貧・福祉の意味合いを強めた公営住宅は、住民の地域への関わりをさらに難しくさせる。身体の不自由を覚え出す年金生活者は、住民活動よりも自宅への引きこもりを選び、体力のある壮年世代は賃労働にかり出される。結果として、ボランティアで地域活動をおこなう人びとはかなり少ない。

公営住宅の狭小な間取りと収入制限は、子世代の退出を促し、親から子といった二世代への継承を難しくさせる。公営団地の集住地区は、コミュニティを形成する要因を徹底して排除していることがわかる。センターの職員は、そのような地区特性を理解しながらも、必死の努力を続けている。

コミセンの運営

聞き取り調査:近所づきあいの少なさ

コミュニティセンターの職員も、「若いときの家同士の付き合いはない。同じ階の両隣とさらにその隣くらい。あとはほとんどなにもない。挨拶もしないし、返事もしない。」と近所づきあいの少なさを嘆いている。近所づきあいの少なさは、地域への無関心につながっている。コミュニティセンターの職員は、さきほどの言葉に続けて、「今は自分の住居の自治会さえやらない人もいる。やり手がいないから抽選で決めるくらい。役員も出てこない。地域を盛り上げてやろうという人もいない。すぐに「嫌だ」と言ったり、「何のメリットもない」という。」と述べ、地域の現状を憂えている。

近隣との関係を嫌う傾向は、昨今の個人情報重視の風潮とともに、さらに強まっているようだ。センター職員からは、個人情報保護を盾にした地域からの撤退の傾向に対して、以下のように批判の声が聞かれた。

学校で「挨拶はするな」という。こっちが「おはようございます」と言っても何も言ってくれない。多摩市の不審者情報サービスもおかしいと思う。不審じゃない人まで入っている。個人情報で過保護にされすぎ。だから隣組みたいにならない。何かというと個人情報。うちの隣のおばさんでも個人情報とかでいろいろと拒否される。長屋みたいな付き合いがない。

聞き取り調査:都営団地の制度上の問題

かりに、子ども世代が親との同居を願ったとしよう。しかし、子どもが“しかるべき職”に就き、一定水準の収入を稼ぐようになると、規定上、当該世帯は退居せざるを得なくなる。結果として、地区には親世代だけ残り、子ども世代は退居してゆく。以下の、コミュニティセンター職員の言葉は、この問題の構図を象徴している。「子どもがいても、子どもが稼ぐようになると「出て行け」と言われちゃう。都営だから。でも、そうなると困っちゃう」。

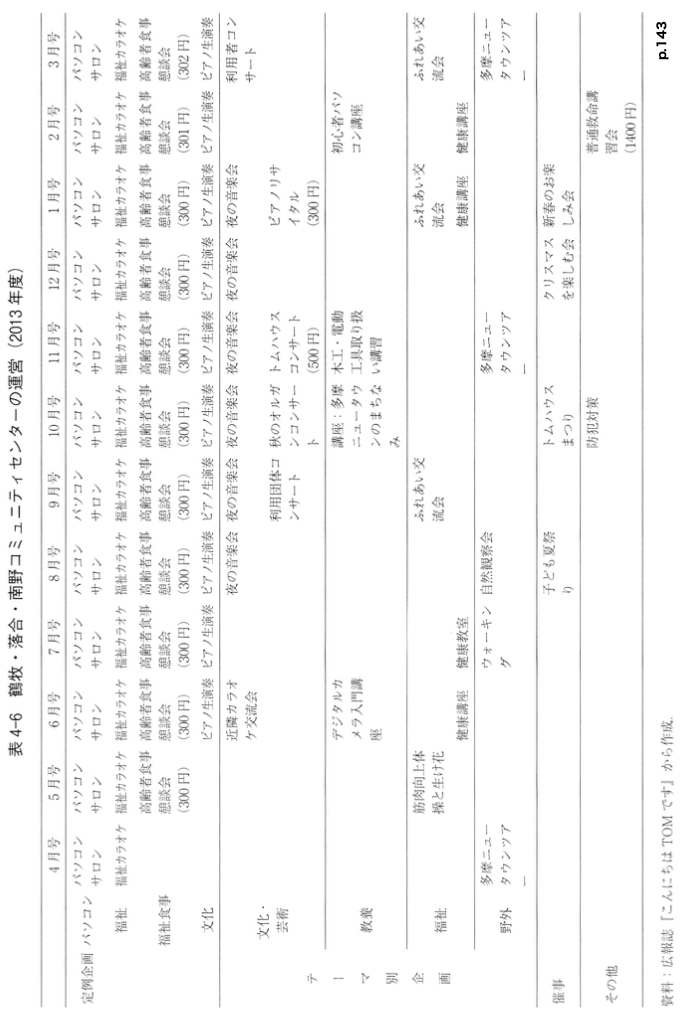

鶴牧(分譲団地地区)のコミュニティセンター

地域とコミセンの特徴

比較的広めの分譲団地。住民階層もやや高め。自律・自立した個人による民主的運営を強調する姿勢と、地域に対する相対的無関心および世代間継承の難しさがみられる。運営は個人の参加を前提とした、熟議を通じた民主的システム。事業運営には民主的手続きを通じた合意が何よりも重視される。

団地の住民は、地域活動を半ば軽視する志向をもっている。世代間の継承も難しい。流出入が激しいので、メンバー変更のたびに活動が断絶されるからだ。

コミセンの運営

聞き取り調査:自立・自律した個人による自発的参加

「トムハウスはボランティアなのでユーレイ会員はお断りの姿勢をとっています。だから、責任は果たしてもらう。嫌だと感じる人は参加できません。」という言葉には、自立・自律した個人による自発的参加を重視する姿勢が現れている。「手を挙げようとしない人」への対応を尋ねたさいにも、「ここは自分の面倒で活動をする場です。自分でできない人は福祉センターに行ったほうがいいでしょう。(来館者が)いつでも過ごせるようなことはやっています。」ときっぱりした回答が返ってきた。センターは「主体的な市民」が「まちづくり」を行う「市民活動の場」であり、そうしたことのできなくなった人びとは福祉施設を使うべきということだ。

聞き取り調査:コミュニティセンターに対する醒めた意見

以下の記述は、調査者が調査対象に名刺を渡すさいに、「トムハウス(※コミュニティセンターの名称)」で作ったことを伝えたときのやりとりである。

石田:この名刺はトムハウスでつくったんですよ。××さんもトムハウスは利用されるんですか?

××さん:トムハウスは利用しません。このあたりはそういう人はいませんよ。団地はもう30年過ぎています。その頃だいたい××万くらい。35年ローンくらいで入った。このあたりは駅から遠いところから作って。ここでほぼ終わりです。入っている人はある程度余裕はある。今はですよ。大学の先生なんかも多いんですよ。そういう意味では地域活動の好きじゃない人が多い。あまりトムハウスでお祭りやっていてもバカにして、田舎ものという感じはあります。(××はすべて調査者による伏字)

ここで注目したいのは、地区活動をやっている人ですらこのような発言をする、ということだ。他のコミュニティセンターでは、地区活動を実践する人とコミュニティセンターの職員、役員は少なからず重なっていた。上述の言葉は、鶴牧では、①コミュニティセンターの職員と地区活動の従事者との間に分断が生じていること、②もともと地域への思い入れが少ないことを表している。結果として、コミュニティセンターは、“自発的参加”をする一部の人のサークルと化し、地域での連帯形成の機能を十分に果たせなくなってしまう。