北九州市の「水際作戦」B氏のケース

2005年8月に失業、9月にはライフラインのすべてが停止。9月28日、B氏は生活保護を申請したいと訴えたが、面接主査は申請を受理しなかった。12月6日にも再び保護課を訪れたが、申請は受理されなかった。翌年5月23日、B氏は餓死で死亡したことが発見された。

- 北九州市の対応:市は対応に問題はなく、B氏の死に責任はないと表明。「生活保護法」第四条二項の「親族による扶養義務」を盾に申請を却下した。ただしこれは法解釈の誤りである。

- 北九州市生活保護問題全国調査団の結論:①B氏は生活保護の受給要件をみたしていた(生活保護を申請したいとの発言、身体が弱っていたこと、ライフラインの停止)、②生活保護の申請の意志表示にもかかわらず、福祉事務所が審査を開始しなかったのは違法(「生活保護法」第二条「無差別平等に保護を請求する権利」)、③そもそもB氏のケースは福祉事務所のほうから申請をはたらきかけるべきものであった(厚生事務次官通達「生活保護法の施行に関する件」)、④申請の有無にかかわらず、福祉事務所はB氏にたいして職権で保護を開始する義務があった(「生活保護法」第二五条一項「職権による保護の開始義務」)

生活保護制度の逆福祉システム化「制定当時から、『生活保護法』は、困窮する国民の生存権を国家が積極的に保証しようとする進歩的な法律であった。……法は変わっていないのに、その法で規制される制度は餓死者を出す欠陥制度に変わり果ててしまった。しかも、制度を運営する官僚たちに一辺の反省もない」(副田 2013: 9)

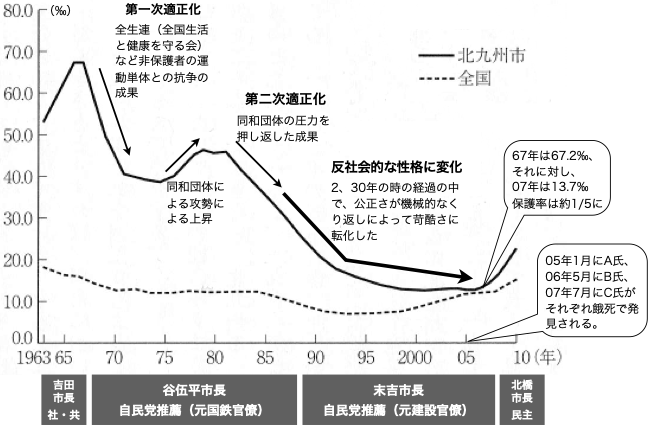

北九州市における逆福祉システムの生成

- 「北九州市において、生活保護の実体がほかの地域にみられない特異な傾向を示し、行政当局がそれを適正化しようと努力するうちに、逆福祉システムが生成した」(副田 2013: 29)

- 逆福祉システムへの転換① 82~83年に福祉事務所に配置された面接主査が同和団体の要求運動による濫救の防止に貢献。のちに生活保護の申請を相談といつわって門前払いする仕組みに転化

- 逆福祉システムへの転換点② 1980年度から福祉事務所長が「年間の開廃差(年間の開始見込件数と廃止見込件数の差)」の目標値を民政局長に報告。年間の開廃差の定義には被保護実人員や被保護世帯は減少していくのが望ましいという考え方を示している。前提に不正受給のケースがあったものの、本来ならプラスマイナスどちらでも望ましいとか望ましくないとかいうべきではない。

- 逆福祉システムへの転換点③ 年間の開始見込件数と廃止見込件数は貧困層の生活実態から離れてノルマ化した。

- 逆福祉システムへの転換点④ 生活保護の相談申請にあたって第三者を同席させない慣行が第二次適正化のときにはじまる。この慣行がのちに福祉事務所側に恣意的に利用されて水際作戦の有力手段のひとつとなった。

- 逆福祉システムへの転換点⑤保護費には「300億円」ルールがあり、助役がそれを強力に守ってきた。また、82~90年度にかけて生活保護費の「前年度比マイナスシーリングルール」が存在した可能性が高い。

北九州市における生活保護率(‰)

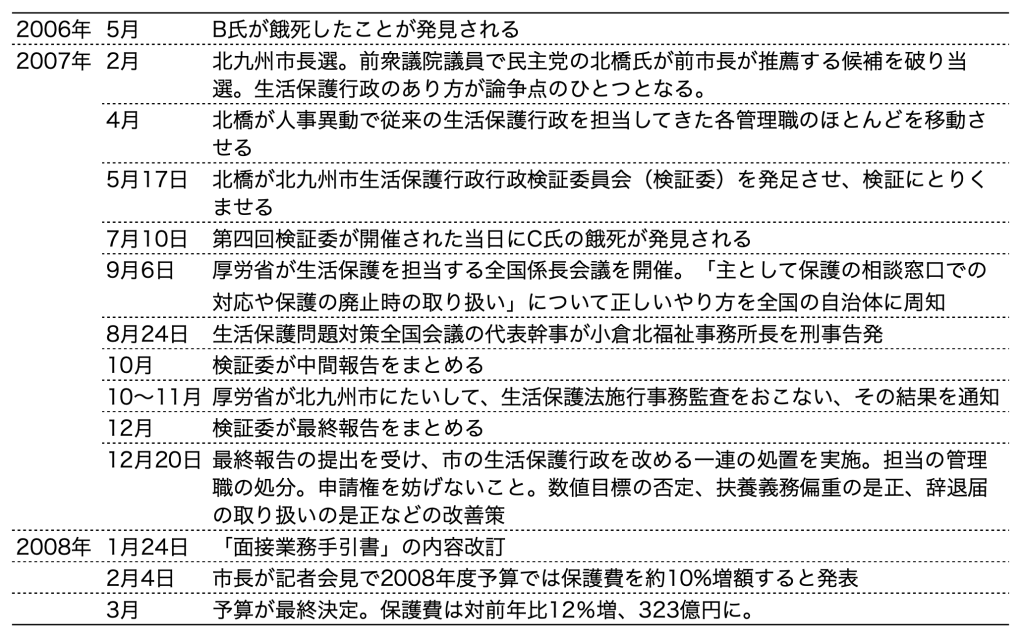

北九州市の生活保護行政の是正プロセス

副田義也,2013,『福祉社会学の挑戦̶̶貧困・介護・癒しから考える』岩波書店.