理論とは,物事や事象を系統的に説明する論理または論理の体系を言います。理論には,より広い研究テーマや対象に関わる説明の論理を系統的に持つものと,一つの主要テーマや中心となる概念についての説明の論理を持つものとに大別できます。理論は,何を何によって説明するという論理的関係,つまり「何を」(被説明対象・要因)と,「何によって」(説明要因)の関係を明確化した理解や説明を可能とします。とりわけ,事実・実態の性格や特徴を理解する際の拠り所となる理論的知識は,分析対象における要因(変数)の選び方や分析結果を解釈するときの根拠(比較検討の基準)となります。それらの理論的知識は,先行研究(既存文献)における理論や学説をレビューした結果として習得できるものです。

他方,理論や学説の多くは概して抽象度が高く,理論的視点から厳密に定義された概念は,そのままの形では実態分析になじまないことが多いと言えます。そこで,事象や実態を具体的に分析できるように,理論の特徴となる考え方を集約または凝縮したものを,分析枠組(分析フレームワーク)と呼びます。

分析枠組とは,研究テーマの対象を分析していくための手がかりとして,理論的・概念的に中心となる要因(変数)とそれらに関わる法制度・政策・戦略などとの関係を検討・考察するための理論的・概念的な捉え方を指します。一つの事柄に対して一つの理論が直接に関わる場合だけでなく,系統的な理論や包括的概念の一部を使って説明していく場合には,特定の事象や実態の分析に適した分析枠組を選ぶと,分析が容易になると考えられます。その意味で,分析枠組とは,理論に基礎を持ち,「何を,何により説明するか」を分析する拠り所の役割を果しています。分析枠組は,厳密に言えば理論そのものではないこともあります。

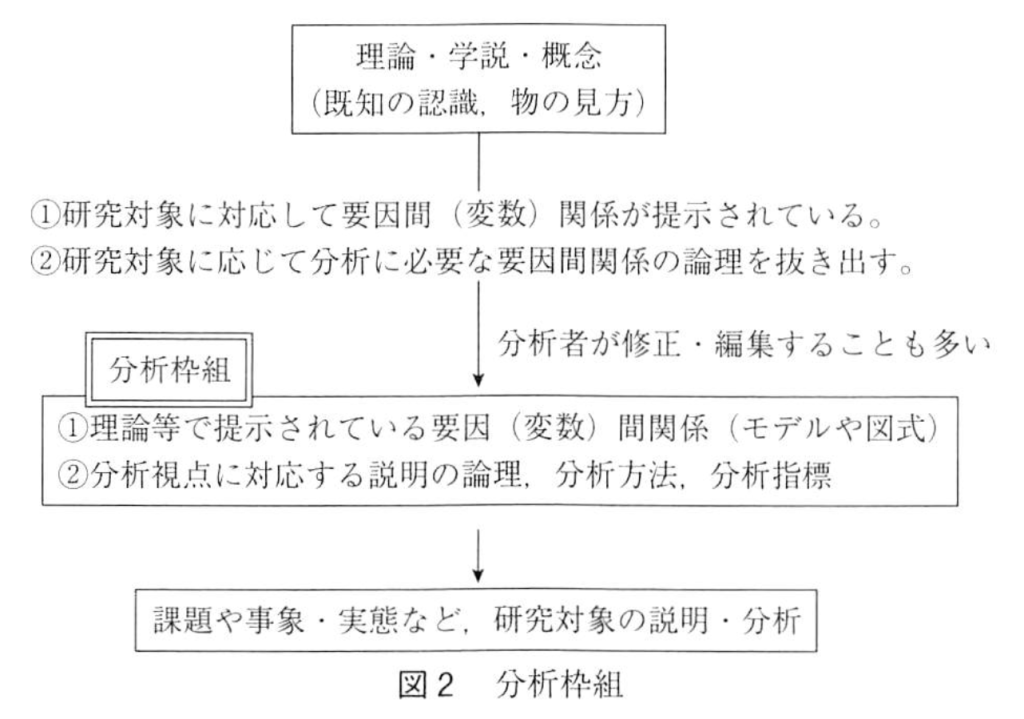

図2をみてください。分析枠組は,理論や学説,概念を背景として,研究対象の課題や事象・実態やそれに関わる主要要因を結び付けて説明する捉え方(言い換えると,関心対象となる事象や実態の原因と,結果・成果・効果を関係づけて説明する視点)として示されています。つまり,分析枠組は,課題や事象・実態を分析するときに着目すべき要因を示すとともに,理論で重視される概念を,具体的な分析指標や代理変数に置き換えて,分析結果を解釈する際の理論的基盤ともなっています。それは,ときとして,それぞれの理論の特徴を形作る主要要因を抜き出し,理論の特徴となる考え方を指標などの形で表現して,対象を分析できるように要因間の関係を簡潔な図などで示しているかもしれません。また,先行研究(既存文献)での理論的見解に対応した分析上の指標と同じ指標かそれに類似した指標を用いて分析する考え方を示している場合もあります。こうして,分析枠組は,さまざまな理論的見解の中から研究者・論文執筆者がどの見解や研究方法に従っているかを反映しています。分析に先立ち,どの分析枠組を用いるかを言明すれば,多くの場合,依拠する理論が判明します。よって,それぞれの理論や見解が重視する説明要因や分析指標を用いる際に,分析の背景にそれぞれの理論的見解(や根拠)を持たせる役割を果たしています。

さて,自分が研究したい課題や事象・実態などの解明に必要な,または有用な理論・学説・概念(既知の認識,物の見方)を見つけていく過程で,①研究対象に対応する要因間(変数)関係が分析枠組の形で提示されている場合には,テーマに合致する理論,概念,分析方法を選ぶことができると思います。その際,理論等で提示されている要因(変数)間関係(モデルや図式)をそのまま選ぶこともあるでしょう。

一方,それらが明確化されてない場合や,先行研究に書かれた内容のすべてではなく一部にだけ共感を覚える場合には,②研究対象に対応させて,注目する要因(変数)や要因(変数)間の関係についての理論等を選びながら,分析に必要な要因間関係を説明する論理を自ら構築することになります。

こうして,論文作成においては,自分の考えの拠り所となる分析枠組(と説明要因・指標)を明確にすると,研究を円滑に進めることができます。ただし,説明の論理は首尾一貫すべきですから,対立するさまざまな理論や分析枠組を安易に組み合わせて使うと矛盾が生じるので,注意が必要です。

明石芳彦,2018,『社会科学系論文の書き方』ミネルヴァ書房.pp.31-4