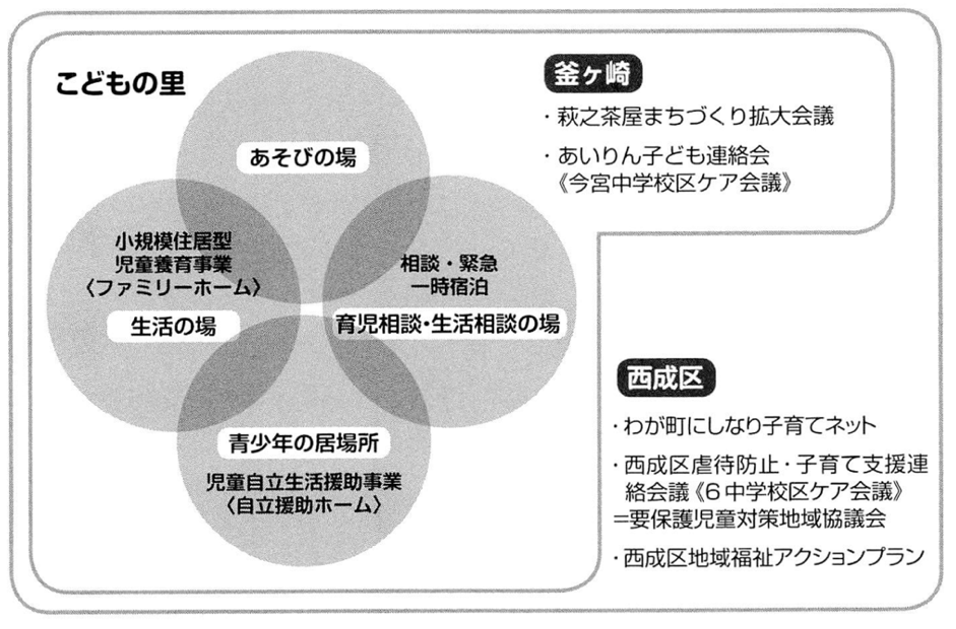

「こどもの里[1]」の事業内容

- 大阪市留守家庭児童対策事業(学童保育[2])/小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム[3])/児童自立生活援助事業(自立援助ホーム[4])/自主事業《緊急一時保護・宿泊所、エンパワメント事業、訪問サポート事業、中高生・障碍児居場所事業等》

- 「こどもの里」全体イメージ(荘保 2016[5]: 172)

・「こどもの里」の活動を知る

- 「こどもの里」の活動の経緯と理念(https://www.eonet.ne.jp/~kodomonosato/sato.html)

- 「さとにきたらええやん」(2016年公開、重江良樹監督。http://www.sato-eeyan.com/)

- THE BIG ISSUE online「こうして「さと」は映画になった:「さとにきたらええやん」重江良樹監督に聞くドキュメンタリーのつくりかた」(https://bigissue-online.jp/archives/1059256515.html)

- 重江良樹,2019,「こどものしなやかさを守る場所、こどもの里」『生涯発達研究』11: 37-45.(https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=3968&item_no=1&page_id=13&block_id=17)

- 内閣府「NPO法人ポータルサイト」:特定非営利活動法人「こどもの里」(https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/113010470)

- 荘保共子,2016,「子どもの遊びと学びと暮らしの居場所——こどもの里の39年の実践から」『慶應義塾大学教職課程センター年報』25: 31-66.(https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10203872-20170831-0031)

- 村上靖彦,2021,「第1章 生活困難地域での子ども支援」『子どもたちがつくる町——大阪・西成の子育て支援』世界思想社.

・子ども夜まわりの実践

- 「孤立した路上生活の人たちに声をかけ、地域につなげようというネットワークづくりであり、同時に、困難を抱えた子どもたちのなかに他の人とつながる力をつくろうという試み」(村上 2021[6]: 154-5)。

- 1986年に横浜の山下公園で発生した中学生によるホームレス襲撃事件がきっかけ。加害者の中学生自身が困難な生育歴と生活環境のなかに置かれていたことが後に判明(村上 2021)。村上靖彦は、この事件の背景に、逆境という問題、序列社会のあり方、優生思想といった多様な論点があるが、路上生活する人たち、逆境のなかで放置され居場所を持たない若者たち、そして家庭で困難を抱える子どもの三者に共通する、孤立による困難があることは間違いないとする。

- YouTubeチャンネル「ホームレス問題の授業づくり全国ネット」:「荘保共子 「お身体、大丈夫ですか?」夜回りなんてしなくていい社会にしたい 「ホームレス」から学ぶ、出会いとつながり」(https://www.youtube.com/watch?v=kqlP-gfHogQ)※40分ごろから子ども夜まわりの映像

- 八重樫牧子,2015,「釜ヶ崎『こどもの里』(無認可児童館)の『子ども夜まわり』の実践」『福山市立大学教育学部研究紀要』3,135-141.(https://fcu.repo.nii.ac.jp/record/74/files/kyoiku03_13yaegashi.pdf ※PDFがダウンロードされます)

- 「子ども夜まわり」の取り組み(荘保 2011[7]: 75-6) ……この釜の子どもたち中心に「子ども夜まわり」なるものを、1986年度から毎冬行なっている。「火の用心」の夜まわりではない。道端で、ビルの軒下で野宿する人たちを訪問する夜まわりだ。道端で冷たくなっている人と出遭った。年間釜ヶ崎に500人もの行路死者がいるという。2人の人も死なないで一緒に暖かい春を迎えたい」を合言葉に、野宿せざるをえない人の命を守るのが目的だ。 行政代執行と称して野宿者を排除する大人。「勉強しなかったらあーなるよ」と言う学校の先生。「目を合わしたらダメよ」と言う親。「怠け者、世の中の役立たず、死んでまえ」と野宿者を襲撃する同世代の子。野宿者に対する偏見と差別に、子どもらの力で抗する。夜まわりなんかしなくてもいい社会にしたいと、毛布・おにぎり・ポットの準備から学習会、夜まわりと、毎回8時間を越す活動をやってこなす。その力たるや「凄い!」の一言だ。子どもの権利の一つ「集会する権利」を行使している。 この夜まわり活動で、私たち大人が想像もしなかった「子どもの力」に出会った。野宿者への関わり方である。路上で寝ている人を見つけると、何のためらいも無く、「こんばんは。体大丈夫ですか?」と駆け寄り声をかける。「ありがとう。大丈夫やで。あんたらこそ風邪引きなや」とおじさんたち。大人には到底出来ない業である。自分の関わり方を恥じた。 子どもたちのこの自然な無垢な「人と繋がろうとする力」は、野宿者からの最高の褒め言葉「ありがとう」をいっぱい浴びて、傷ついた子どもの心にふつふつと他者へのいたわり・心配の心が息吹き、それが自分自身への愛しさと自信を息吹かせる。一方野宿者と言えば、寂しく怯えながらいる寝床に子どもらの訪問を受け、「これで明日もまた頑張れるわ」と生きる気力を取り戻す。子どもらの訪問を飴玉を用意して待っていたり、中にはこどもの里までわざわざぬいぐるみを持ってきたり、子どもらが勧めてくれたから相談に来たという人もいる。夜まわりでの子どもと野宿者との出会いは、お互いがエンパワメントされあう関係を生み出した。

[1] こどもの里HP https://www.eonet.ne.jp/~kodomonosato/index.html

[2] こども家庭庁HP「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou/

[3] 日本ファミリーホーム協議会HP https://www.japan-familyhome.org/whats-familyhome

[4] 全国自立援助ホーム協議会HP https://zenjienkyou.jp/about/

[5] 荘保共子,2016,「要保護児童対策地域協議会をベースとした大阪・西成区のネットワークづくり」松本伊智朗・湯澤直美・平湯真人・山野良一・中嶋哲彦・『なくそう!子どもの貧困』全国ネットワーク編『子どもの貧困ハンドブック』かもがわ出版,172-7.

[6] 村上靖彦,2021,『ケアとは何か——看護・福祉で大事なこと』中央公論新社.

[7] 荘保共子,2011,「この子たちがいるから日本は大丈夫」原口剛・稲田七海・白波瀬達也・平川隆啓編『釜ヶ崎のススメ』洛北出版,74-7.