1.事例の概要:「カルピスウォーター」のテレビCM

「青春」をテーマにしたテレビCMの事例として、本章ではある時期から「青春」をテーマにしたテレビCMを継続的に制作・放映している「カルピスウォーター」のCMを取り上げよう。そのなかでも、コロナ禍より前の2016年から21年にかけて放映された、俳優の永野芽郁が出演したテレビCMを取り上げる。出演2年目となる2017年の「PR TIMES」の記事では、「昨年に引き続き、元気なキャラクターと豊かな演技力で、いま注目の若手女優、永野芽郁さんを起用します」と告知され、「若者たちのそばで、甘ずっぱい青春を応援する『カルピスウォーター』。今年のTVCMでは、高校生たちが学校で過ごす何気ない日常を切り取ります」とCMのコンセプトが紹介されている。

私たちはたとえこのようなコンセプトの紹介を把握していなくても、この映像を見て誰もが「青春を描いている」と理解できると思われる。しかし、実際の映像には「青春」という言葉はいっさい出てくることはない。さらに、私たちはこの映像を「CMである」と容易に理解できるように思われる。しかしながら、この映像では飲料水としての「効用」(甘ずっぱい、さわやかなど)については明示的には訴求されていない(ただし、永野出演の場面の終了後に長澤まさみが登場して「カラダにピース」というキャッチコピーは流れる)。私たちはこの映像を見て「青春をテーマにしたカルピスウォーターのテレビCM」としてごく自然に理解することができている。これはいったいどのような規範を参照することによって可能になっているのだろうか。

2.「青春」の物語の理解可能性

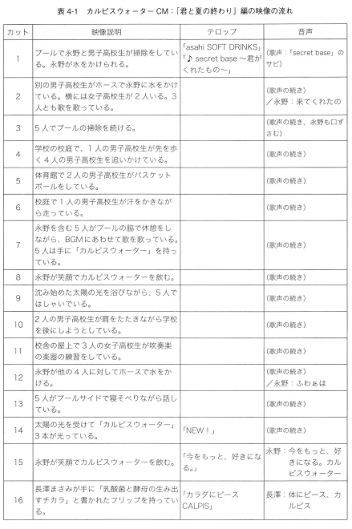

この点について検討するために、ここでは2017年に放映された「カルピスウォーター」のテレビCMの1つ「君と夏の終わり」編に照準しよう。このCMでは、「青春ソング」として知られる「secret base〜君がくれたもの〜」(2001年リリース)がBGMとして流れているが、アーティストであるZONEではなく、若い男女の声で歌われている。この歌声とともに、夏の水を張っていないプールで、永野を含めた制服を着た男女数名が、ブラシを持って掃除をしている場面が映し出され、永野もこの歌を口ずさんでいる。CMのなかではカルピスウォーターを手に持って飲むシーンも挿入されている。私たちはこの映像を見て、誰もが端的に「青春を描いたテレビCMである」と理解できるように思われる。以下、映像の流れを簡略的にまとめた書き起こしを参照しながら、このような理解がどのようにして可能になっているのか見ていこう。

カット1で、学校のプールと思しき場所で永野と男子高校生が掃除をしている場面が映し出され、右上に「asahi SOFT DRINKS」のロゴが表示されている。このロゴを見ていれば、これが飲料水のCMであることがこの時点で理解可能となるが、まだ商品は登場していない。登場する人物のおおよその年齢とほぼ全員が制服を着ていることから、彼・彼女らが「高校生」であるとわかる。

私たちはこの映像を見てほとんど誰もが「青春の一場面である」と理解することができると思われる。その際に重要な役割をしているのが「高校生」というカテゴリーである。高校などの学校を舞台にしていても、たとえば、教師が職員室で事務仕事をしている様子が映し出されても、私たちはそれをただちに「青春」とはとらえない。高校を舞台に「高校生」が映し出されているからこそ、私たちはそこに「青春」を見出すのである。しかしながら、たとえ「高校生」でも、家で家族と一緒に食事をしたり、1人でゲームをしている場面などが映し出されても、私たちはそれをただちに「青春」とはとらえないであろう。したがって、私たちがある場面を「青春」ととらえるためには、「高校生」が向か特定の行為や活動をしていないといけないのである。

ここで重要なのがカテゴリーと活動との結びつきである。「高校生」のようなカテゴリーは、なんらかの活動と「規範的」に結びついており、その結びつきが、私たちがふだん行為や活動を理解する際の前提になっている。たとえば、「父親」「母親」カテゴリーには、「子ども」を「かわいがる」「育てる」といった活動が規範的に結びついており、そのことが、たとえば、公園で女性が小さな子どもの頭をなでている場面を見て「母親」が「子ども」をかわいがっていると理解をする際の前提となっている。その一方で、カテゴリーと結びついた活動が存われないと、それが規範的であるがゆえに、「育児放棄」というように逸脱した行為としてとらえられることになるのである(「カテゴリーと結びついた活動」は、社会学者H.サックスが提示した議論である。詳しくは小宮(2007)を参照してほしい)。

それでは、このCMの「青春」の理解では「高校生」カテゴリーとどのような行為や活動が結びつけられているのだろうか。まずカット1〜3で映し出されているような、「みんなで一緒にプールの掃除をする」という場面において、「青春」の理解の資源になっているのは、「同級生と一緒に過ごす」であったり、「同級生と一緒にはしゃぎあう」といった行為であろう(これがたとえば「清掃員」がプールを掃除する場面が映し出されても、私たちはそれを「青春」とはとらえない)。それだけではない。カット1から映し出されていたように、「同級生」のなかにはしばしば「男子」と「女子」が存在することが求められる(この傾向は近年大きく変わりつつあるが)。このCMのほかにも、同シリーズでは、永野が浜辺をかけていき、男子高校生の頰に冷えた「カルピスウォーター」をあてるCMなど「男子」と「女子」で「一緒に過ごす」「はしやぎあう」という場面がくり返し描かれている。なかには、永野が屋上から校庭で競技をしている男子高校生に「告白」をするというような、「恋愛」が前提とされているものもある。「青春」の理解においては、このように、男女の「高校生」カテゴリーと、それが適用される者同士で「一緒に過ごす」「恋愛をする」といった活動の規範的な結びつきが参照されているのである。

このような「高校生」のプール掃除場面だけでも、私たちはそれを端的に「青春」であるととらえられると思われるが、このCMにはカット4から別の場面が挿入されていく。カット5,6,11は、種類は異なっていてもすべて「高校生」が「部活動」を行っていると見て取れる。カット4も、男子高校生が大きなスポーツバッグを持っていることから、「部活帰り」であると見て取れる。このような場面を見て、やはり私たちはそれを「青春」と理解することが可能であるように思われる。その際、「高校生」カテゴリーと「部活動」の規範的な結びつきが参照されている。

テレビCMにおいて、このような異なる場面を列挙することは、単に映像を羅列しているわけではなく、別の行為を行っているように思われる。ここでは、永野のプール掃除の場面の合間に、さまざまな「高校生」の姿が挿入されることによって、それが「青春」のワンシーンであると見よ、という方向づけがされている。さらに、それらのなかにはカットioのように、「男女」ではなく、かっ「部活動」も行っていない「男子高校生」が「同級生」同士で肩を叩きながら帰る様子も含まれている。このようにして、「青春」には「男女」で一緒にはしゃぐことだけではない、一人ひとりに異なるバリエーションがあるという理解を産出しているととらえることもできるだろう。

3.テレビCMとしての理解可能性

以上のような「青春」の理解可能性の分析をふまえ、最後にこの映像全体がテレビCMという広告としてどのように理解可能になっているのかについて見てみよう。永野の出演する「青春」の場面のはじめとなるカット1に、先述したように「asahi SOFT DRINKS」という企業ロゴが提示される。さらに、カット7と8では、永野を含めた「高校生」たちが手に「カルピスウォーター」を持っている場面が映し出されている。このようにある映像のなかで特定の商品が強調された場合、その映像をその商品の広告として見よ、というメデイア表現上の規範が存在する。この規範が参照されることによって、私たちはこの永野の出演する映像を、たとえばテレビドラマや映画の予告としてではなく、「カルピスウォーター」のテレビCMとして理解可能になっている。

しかしながら、上記のようなメディア表現上の規範があるからといって、どのような商品を提示してもよいわけではない。仮に、このCMのどこかであるメーカーの自動車が提示されたとして、私たちはそれを見て、その自動車のCMとしては違和感を抱くものと思われる。テレビCMにおいては、当然のことながら、映像で映し出される場面や物語と商品になんらかの関連性がある必要がある。そして、テレビCMのような広告の場合は、その関連づけによって、当該商品の訴求が行われる。永野のCMの場合は、「青春」と理解できるさまざまな場面のなかで、「高校生」である永野が「カルピスウォーター」を飲んでいる場面が映し出されていた。それが「カルピスウォーター」の訴求として理解可能になっているのは、「高校生」カテゴリーと「カルピスウォーター」を飲むという活動の結びつけが行われることによると思われる。

カテゴリーに結びついた活動は、ある場面を理解する際の前提であるとともに、「親」であれば「子ども」を「かわいがる」「育てる」べきだというように、当該カテゴリーが適用される人々にそのカテゴリーに結びついた活動をするよう方向づけをするはたらきをもっている。「青春」の理解において、「高校生」カテゴリーと「同級生と一緒に過ごす」「同級生とはしゃぐ」「部活をする」などの活動は規範的に結びつけられている。このCMは、そのような活動のレパートリーのなかに、あらたに「カルピスウォーター」を飲むという行為を追加する実践なのである。かつて今よりもテレビCMの影響力が大きかった時代に、しばしば指摘された「広告の文化的機能」の少なくとも一つの側面とは、このような、カテゴリーと活動のあらたな結びつけによって、視聴者に新しい生活様式(=文化)を提案する実践だったのだといえるだろう。

それだけではない。「青春」をテーマにしたテレビCMにおいて、「高校生」カテゴリーと結びつけられた活動のなかでも、くり返し用いられていた「男子」と「女子」の「同級生」が「一緒に過ごす」「一緒にはしゃぐ」、そして時には「恋愛関係になる」という活動は、「高校生」カテゴリーに結びついたそのほかの活動、たとえば、「授業に出席する」「期末試験を受ける」などと比べれば、誰もがみな行いうるものではない。それは、規範のなかでも、そのような活動をすることが望ましく、目指されるものという性質をもった、「理想型」としての結びつきなのである。そして、このように「青春」が誰もが求めつつも十全には獲得できない規範として参照されることによって、CMで提示される商品を購入し利用することが、たとえ幾ばくかでも「青春」の獲得に結びつきうるという理解が産出され、それが商品の訴求の資源として用いられているのである。これこそが、テレビCMにおいて「青春」イメージがくり返し用いられ続けていることの理由の1つなのではないか。

小川豊武,2024,「反復される『普通の青春』――テレビCMのなかの『高校生』」宮崎悠二・藤嶋陽子・陳海茵編『広告文化の社会学――メディアと消費の文化論』北樹出版,40-9.pp.42-8