コンテンツへスキップ (Enter を押す)マートンによるアノミーの定義

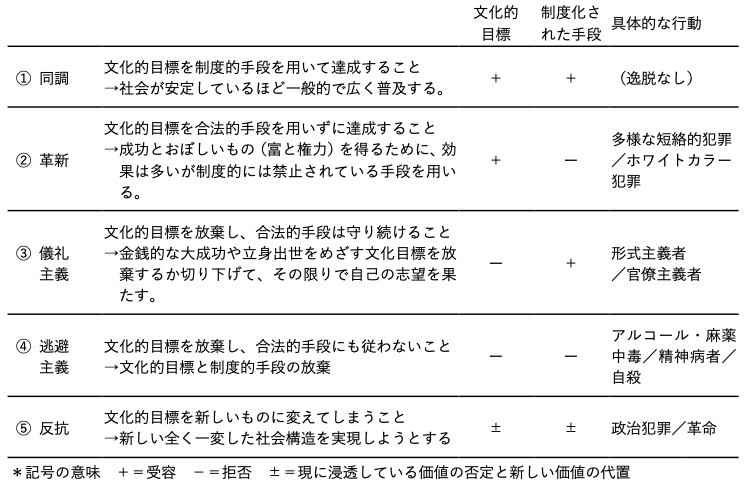

- アノミーとは、社会の人々に共通する目標(=「文化的目標」富を得て裕福になること)がそれを達成するための合法的な手段(=「制度的手段」)との間に不協和音を生じること。現代社会では、「経済的成功」が万人にとって目標として強調されているが、全ての者が富を獲得するための合法的な手段を授けられているわけではない。合法的な手段で目標を達成することのできない者は、目標を達成することができないというアノミー的な緊張状態に陥り、その緊張状態から逃れるために、犯罪によってでも目標を達成しようとする(瀬川 1998)。

- 「アメリカ文化は、社会構造の下層を占める人々に相矛盾する要求をしている。一方では、彼らは、巨万の富をめざして行為するように要求され、他方、制度上では、富を獲得する有効な機会がほとんど否定されている。こうした構造上の矛盾の結果は、高い比率の逸脱行動である」(Merton 1957=1961: 136)。戦後アメリカの「ゆたかな社会」が理論の背景にある。

アノミー状況における適応形態

- アノミー論にとって、逸脱は「正常な反応」。逸脱を個々人の心的な異常とみなし、なおかつそれを生得的なものとみなす決定論的な犯罪観に対して、異議を申し立てた(岡邊 2014)。

- 瀬川晃,1998,『犯罪学』成文堂.

- Merton, Robert K., 1957, Social Theory and Social Structure, New York: Free Press. (森東吾・金沢実・森好夫・中島竜太郎,1961,『社会理論と社会構造』みすず書房.)

- 岡邊健,2014,「緊張が犯罪を生む?」岡邊健編『犯罪・非行の社会学——常識をとらえなおす視座』有斐閣