この分析は2012年ごろに中野が行ったものです。

リサーチクエスチョン

- 先行研究によれば、1960年代には全国防犯協会連合会が設立されるなど、地域コミュニティに防犯運動の役割が期待されていた。都市化が進むにつれ、地域の人間関係の結びつきが衰退する中で、地域コミュニティにそうした役割が担えなくなっていく。現在では、空間デザインを通じて、犯罪を防ごうという動きも広がっている。50年間で防犯についての記事はどのように変化しているのか。

データをどのようにサンプリングするか

- 条件:1960年代から記事がアーカイブされているもの、データベースで検索可能なもの。全国紙の中では朝日新聞、読売新聞が該当する。扱いやすさの問題で読売新聞「ヨミダス歴史館」に決定

- データ:読売新聞「ヨミダス歴史館」で、1960年から2009年までの50年間の東京本社による朝夕刊を対象に「防犯」でキーワード検索を行うと、4,807もの記事が該当する。記事の数が多いこと、古い記事の「本文」はテキスト化されていないので、「見出し」のみを分析の対象にする。検索結果からコピー&ペーストによってデータを作成する。

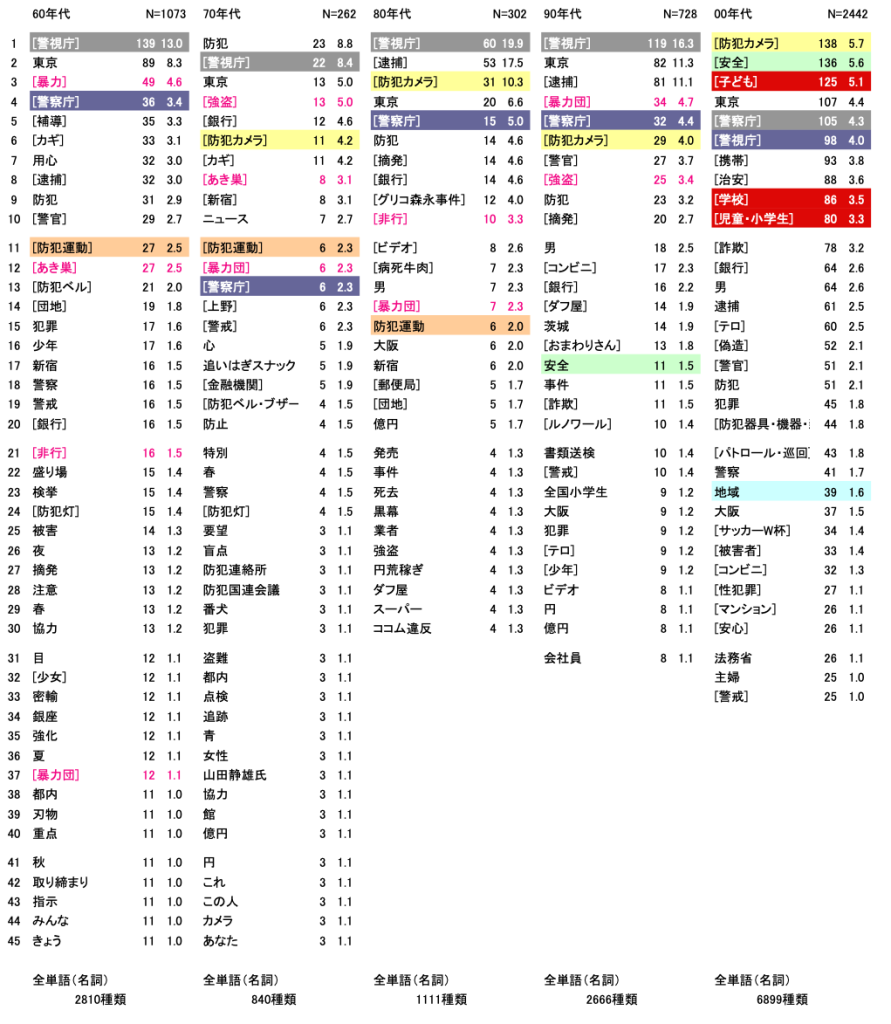

- 比較:時間的な変化をみたいので、年代ごと(10年ごと)に記事を比較する。60年代は1,073、70年代は262、80年代は302、90年代は728、2000年代は2,442である。個別の記事をドキュメント分析するのは時間がかかるので、量的に分析する。

・データ分析の手続き

- 記事の見出しを年代別にTTMによる形態素解析を行う(現在はKHCoderのほうが一般的)。形態素解析とは文章をもとに、語、品詞、活用形を同定した結果を出力することである(松村・三浦 2009[1])。

- 解析結果は次のページの表の通りである。単語の右にある数字は順に出現頻度。出現頻度とは、いくつの記事に出現しているかを示すものである(1つの記事にその単語が複数回出ていても、1つと数えられる)。単語の出現頻度に対し、年代ごとの比較する。

- なお、ここでは名詞だけを分析の対象とし、形容詞・動詞・副詞などは分析の対象外とした。また、見出しに含まれるコーナー名(ex.社説など)や、一般的な語(ex.話や今週など)、内容とは関係のない単語(ex.寄稿)などは解析結果から除いた。さらに、例えば、あき巣やあき巣用心、団地あき巣などのようにあき巣に関連する言葉はまとめる処理を行い、[あき巣]と表している。

・解析結果からいえること

- 警察庁と警視庁……警察は各年代を通じて、出現頻度の上位をキープ。ただし、2000年代では1990年代と比べて記事数はさほど減少していないものの、割合は大きく低下。これは警察庁や警視庁以外の主体が防犯を担うものになりつつあるのではないかということを示唆している。2000年代では子どもや児童・小学生、学校など子どもに関連する言葉が急上昇している。子どもの保護者や子どもを守るための機関や企業などが防犯の担い手になっているのではないかと推測できる。

- 防犯カメラ……2つの転換点が見出せる。ひとつは1970年代である。これは防犯カメラが導入されたことに端を発している。このころは銀行強盗が多発し、その対応策として防犯カメラが次々に導入された。1980年代にはコンビニにも設置され、出現率が急上昇する。もうひとつは2000年代に出現頻度が1位になったことである。これは防犯の担い手が本格的に機械化されたことを意味している。

- 防犯運動……防犯運動とは警視庁が中心となり、防犯協会など各種団体に働きかけて季節ごとに行われる取り締まり運動であった。1977年には全国一斉の全国防犯運動が行われ、国民の防犯意識の高揚と地域、職域の自主防犯活動の促進を図ったとされる(『警察白書 昭和53年度版』参照)。しかし、新聞記事では1980年代を最後に防犯運動は報じられることが少なくなった。都市化の進展によってコミュニティの強化による防犯が効果を持たなくなったことが考えられる。

- 報道の重点が加害者から被害者へ?……1960年代から1990年代までは犯罪を表す言葉、例えば暴力(60’s 3位)、非行(60’s 15位タイ、70’s 10位タイ)、強盗(70’s 4位タイ、90’s 8位)、暴力団(60’s 37位、70’s 11位タイ、80’s 14位、90’s 3位)、あき巣(60’s 11位タイ、70’s 8位タイ)が数多く出現する。それに対して、2000年代では犯罪の被害者を表す言葉、例えば子ども(00’s 3位)、児童・小学生(00’s 10位)、被害者(00’s 26位)が出現する。これは、子どもをはじめ、誰もが犯罪被害者となりうるという認識が広がっていることを反映しているのではないか。2000年代では犯罪を表す言葉も、詐欺(振り込め詐欺)やテロ(国際記事に顕著)、偽造(カードや通貨の偽造)などといった従来の犯罪とは異なる言葉が出現している。また、2000年代になって出現頻度が急上昇した安全や安心といった言葉は誰もが被害者になりうるという犯罪被害のリスクに対応する言葉と考えることができる。

表 「防犯」記事の年代別の形態素解析の結果(出現頻度/出現率)

[1] 松村真宏・三浦麻子,2009,『人文・社会科学のためのテキストマイニング』誠信書房