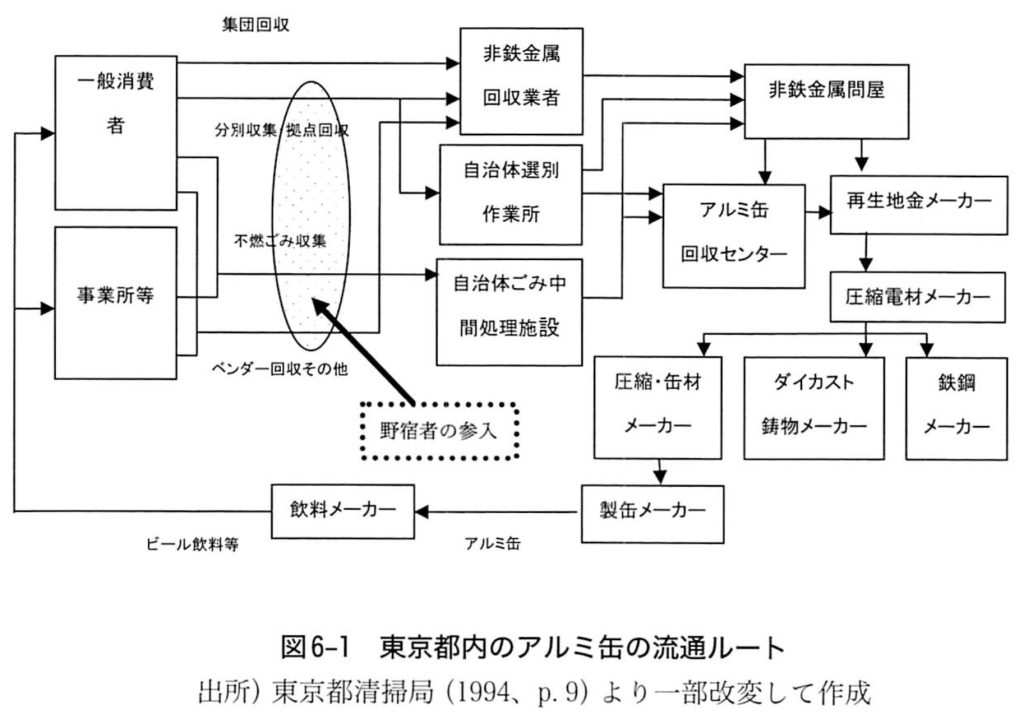

図6-1は1994年段階での都内のアルミ缶の流通ルートの概要を示している。ルートは、まず一般消費者から出された缶は、自治体によって資源ゴミとして分別回収および拠点回収されたり、消費者自身によって集団回収(町会、ボランティア、学校等)が行われる。一般事業所のものは主にベンダーやその他によって回収される。集められた缶は回収業者や問屋をへて、再生地金メーカー等に渡り、溶解され、それぞれ再製品化される。

図6-1の流通過程において、回収業者や自治体が一般消費者や事業所等から缶を集める間の楕円で囲んだ部分が、野宿する人々が参入する位置である。多くの野宿者は、住民が缶を分別して捨てる資源ゴミの日に、自転車や台車を引いて地域をまわり、缶を集める。その缶は、足でつぶして大きなビニール袋に入れられ、近辺の廃棄物再生事業所に直接もちこんだり、トラックで巡回してアルミ缶を買い取りにくる回収業者に売ったりする。路上で生活する人々の集める缶をめぐっては複数の業者が競合しており、買い取りの値段が落ちにくくなっている側面がある。

例えば、2001年2月27日のいっちゃん(62歳)のアルミ缶集めの仕事の1日を追ってみよう。いっちゃんは、東京東部を流れる隅田川の堤防沿いに小屋を構えて生活している。

この日のアルミ缶集めは18時ごろに出発。横1メートル、縦1.5メートルくらいの頑丈な手押しの台車を押して歩く。かれは、その台車を歩道と車道を区切る白い線の外側にぴったり沿わせ、ゴロゴロゴロというリズミカルな音を奏でながら、早足で押して進んでいく。

道端には、資源回収のコンテナが点々と置かれている。側面の下の方はメッシュになっているので、うっすら中の様子が見える。いっちゃんはそれを遠くから見て、スチールとアルミの缶を一瞬にして見分けているらしい。ほとんど止まらずにちらちらとカゴを遠目に見て進んでいく。アルミ缶があれば止まり、巨大なゴミ袋に入れていくが、いっちゃんは決して、ガラガラガラと無造作に袋に放り込まない。片手に1個か2個、そっとつかんで、袋にそっと落とす。缶が擦れてうるさい音をたてることには、相当気を配っている。

22時までに、台東区と荒川区の主に商店街・繁華街の一部をぐるりと回ったが、缶は袋1つ分、4キロくらいしかなかった。「少ないよ、いつもならもう2つ分はあるはず」とかれは言う。ふと、自転車で缶を集めている人といっちゃんは長話を始める。この自転車がすごい。荷台にハッポウスチロールのような人幅よりはるかに大きい箱を2つ積み、さらにその上にふくらんだビニール袋を載せ、乗っている人の上半身を超えている。それに横に袋をまたくくりつけている。やや長髪の帽子をかぶったこの男性と、いっちゃんは延々としゃべっていた。「知ってる人ですか?」「はい、近くの人。俺のほかにも今日は向こうで2人くらい〈缶集めを〉やってるって。」

今日は、ビン・カンの資源回収の日に当たっている荒川区西尾久地区の方まで足を延ばすということで、ひたすら歩いた。早足で1時間は歩いたはずだ。足がだんだん悲鳴をあげてくる。足の裏がひりひりして、足の甲の全体がしびれるような痛み。歩きつづける疲れのピークの頃、いっちゃんがいつも缶コーヒーを買って休むという自動販売機の前で休憩となる。2車線の車道の脇で、近くを車がビュンビュン走る。体をめいっぱい自動販売機の脇に寄せて、座り込み、少しだけ話をする。

体が寒くなくても、缶の残りで手が濡れるでしょう。手がとても冷たくなる。だからコーヒー買ってあっためる。この前はとっても寒かったので、一晩に5本飲んだ。そうしたら腹こわした。俺、牛乳が駄目なんだよね。5本も飲んだからコーヒーの中の牛乳に当たったらしい。帰ってすぐ毛布にはいってもだめ。足の裏ともも、肩それぞれに2つずつカイロ貼ってるけど。カイロは何度も使いまわしてる。一度使ったものでも、やっぱりちょっとはあったかいんですよ。でもあたってるところだけで、芯から温まれない。体の芯から冷えてるから。12時、1時ぐらいになると、風が違うもん。急に冷たい風がぶわっと吹きはじめる。寒くなってくると、この〈台車の〉取っ手のところが握っててもあったまらなくなってくる。でも寒いなんて言ってられないですから。夏場はなめくじが出るんですよ。臭いに寄ってくるんだよね。あと夏は蚊が出る。結構疲れますよ。朝帰ってから、30分でも寝るようにしてます。でも寒くて。普通は5時間くらいの睡眠。昼間に寝てるよ。

22時半頃に西尾久に着く。西尾久は基本的に住宅街が広がっている。先ほど回った地区とはずいぶん違い、狭い通路をはさんで家屋がびっしりと並んでおり、シーンと静まり返っている。台車の切れ目ない車輪の音が、やけに響き渡る。はじめ、いっちゃんの2、3メートル後ろや横にくっついて、私も歩いていた。でも、いっちゃんはすぐに「少し離れて歩いて、文句来そうなとこだから」と言う。

午前0時半頃で、15キロ、袋4つぶんくらい。ひとまわりして、もう一度ほぼ同じコースをまわった。雨がぼつぼつと落ち、本降りになってくる。相当冷え込んできた。ザーザーと暗く濡れてかすむ風景のなか、カッパのフードをかぶったいっちゃんの三角の頭のシルエットがもくもくと前を歩く。少し前かがみになったそのシルエットが何とはなしにさみしく、暗い。でもゴロゴロという絶え間ないリズムがけっこう力強いのが印象的だ。そう言えばいっちゃんは、「天気や季節が悪い方がいいよ」と言ってた。つまり、競争相手が少なくなるからである。こちらは悪コンディションで大変だ、と思っているが、実はかれはとても勢いづいているのかもしれない。

午前2時半、缶は22キロ。最後に、直線道路をもう一度通って帰ることになる。最後に着いたのは駅のそば。ここでいっちゃんと別れる。いっちゃんはまたこれから、もと来た道を戻って、雨の中、台車もいれると40キロ近くをゴロゴロ押しながら帰るのだ。今日は11時間労働、トータル25キロとしても、2,000円に届かない。一般的な時間給にして約3時間分ですむ額である。これを週に4回は行う。かつ暗闇を一人で歩く危険や、文句を言われる可能性のあるリスキーな仕事である。でも、いっちゃんの淡々と繰り返す仕事は、リズムがあるからだろうか、安定しているように見える。

山口恵子,2008,「都市と路上で生きる人々」作道信介編『近代化のフィールドワーク——断片化する世界で等身大に生きる』東信堂,123-42.pp.126-9