人類学者クリフォード・ギアツが提唱した概念

厚い記述の具体例1:片目をつぶる少年をどう解釈するか(Geertz 1973=1987[1]; 藤田 2013[2])

- Aは、「まばたき」をした。

- Bは、いたずらに成功した合図をしようと「ウインク」をした。

- Cは、Aのまばたきを下手なウインクだと思い、からかうために彼のウインクをまねした。パロディ

- Dは、ウインクのまねをすることに自信がなく、家の鏡の前でウインクの練習をした。リハーサル

- 4人の少年は「片目をつぶる」行為をしているが、それぞれ異なる文脈で違うことを意味している。ギアツは、このような意味を運ぶ行為、さらに意味を運ぶ物体や出来事を「象徴」と呼ぶ。この象徴のなかに表現され、歴史的に継承される意味のパターンが文化なのである。

厚い記述の具体例2(藤田 2013)

- 薄い記述:「12月24日午後4時半ごろ、千代田区神田神保町のA公園で、近くに住む少年(8つ)が片目をつぶった。気象庁によれば当時風速15メートルの強い風が吹いており、少年は「目にゴミが入った」と話した」 新聞記事のような記述。5W1H(Who、What、When、Where、Why、How)が書かれているが、行為が行われた文脈まではわからない。

- 厚い記述:「12月24日午後4時半ごろ、千代田区神田神保町のA公園で、近くに住む8歳の少年が片目をっぶった。当時強い風が吹いており、少年は「目にゴミが入った」と話した。しかし何度か少年に会って繰り返し話を聞いてみると、実は照れ隠しのために「目にゴミが入った」と言ったことがわかった。本当は、彼は「友だちの前でウィンクのまねをすることに自信がない」ため、「仲間にばかにされないように」人が少ない公園でこっそりウィンクの練習、すなわちリハーサルをしていたのであった。」

厚い記述の2つの説明

- 佐藤の説明:厚い記述は、人びとの発言や行動に含まれる意味を読み取り、それを書きとめていくこと。カメラのような機械とは違いフィールドワーカーは見たままの姿を記録するだけでなく、その幾重にも折り重なった生活と行為のもつ意味の文脈をときほぐしていく。その作業を通してはじめて明らかになる行為の意味を解釈して読み取り、その解釈を書きとめていく作業が厚い記述(佐藤 2006[3])

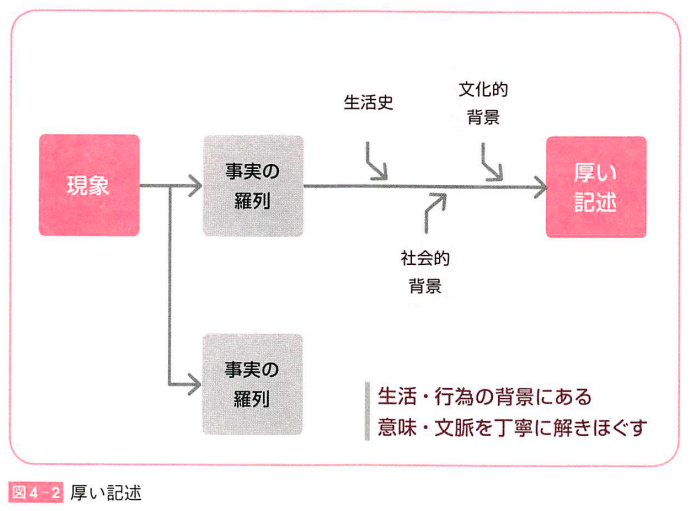

- 中嶌の説明:事実(結果)をそのままを記述することに加え、その対象者の生活史や時代・社会・文化的な背景などの文脈を丁寧に追いながら、それらを考えあわせつつ記述すると、その行動や発話が社会で置かれている文脈として説明することが可能となり、「厚い記述」となる。抜粋したものの配列を考え、内容の背景や裏づけとなるデータ・資料を補足し、検証・判断を積み上げて何重もの層を作るように論じると厚みが増すのである(中嶌 2015[4])。

[1] Geertz, C., 1973, The Interpretation of Cultures, Basic Books.(吉田禎吾他訳,1987,『文化の解釈学 1・2』岩波書店.)

[2] 藤田結子,2013,「厚い記述」藤田結子・北村文編『現代エスノグラフィー——新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社,38-9.

[3] 佐藤郁哉、2006,『フィールドワーク——書を持って街へ出よう 増訂版』新曜社.

[4] 中嶌洋,2015,『初学者のための質的研究26の教え』医学書院.